以下、肺動脈絞扼術(Pulmonary Artery Banding: PAB)の周術期管理に際し、麻酔科医・集中治療医が把握すべき事項について解説します。

目的

PABは、1955年にMullerとDammannによって心室中隔欠損による肺血流増加をきたした症例に対して初めて施行された7)、体肺動脈シャントと並ぶ姑息術の一つである。基本的には、心内修復術を行う前段階として施行される。

過剰な肺血流の抑制

大きな左右シャントのある心疾患や単心室循環で、肺血流が増加している場合に対象となる。過剰な肺血流や抑えることで、不可逆的な肺血管抵抗の上昇を阻害し、肺高血圧症への進展を予防する。また、過剰な肺血流を抑え、容量負荷・心不全を軽減する。

代表的な対象疾患として、心室中隔欠損が挙げられる。複数のVSD、低体重児、感染、脳出血により人工心肺を用いた根治術が難しい場合にPABが行われる。例えば、体重が4.5kg未満であれば合併症や死亡率が高い8)ため、PABを先行し体重増加後に根治術を施行する二期的アプローチは現在でも行われている有効な治療法である。また、近年、以前は手術適応外であった肺高血圧を伴うVSDに対して薬物治療とPABを併用するtreat-and-repair strategyが提唱されている 9,10)。これは、肺高血圧治療薬により肺血管抵抗を低下させると同時に、肺血管抵抗低下による肺血流増加をPABで制限するものである。

単心室疾患は、Glenn手術やFontan手術を目指すことになるが、その循環の成立には低い肺血管抵抗が必要である。肺血流増加型の単心室疾患では、容量負荷による心不全や房室弁逆流が問題となり、過剰な肺血流により肺血管抵抗が徐々に増加する。このような症例では、肺血流を制限するために出生後早期にPABを行う11)。

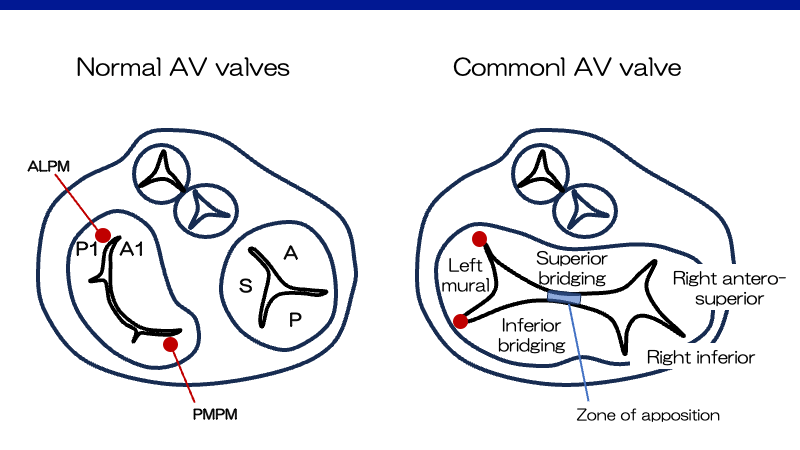

房室中隔欠損症には、左右心室のバランスがとれており(balanced)二心室修復を目指すものと、バランスが不均衡(unbalanced)で単心室として扱うものが存在する。前者では左右シャントによる高肺血流をPABで制限することが可能であり、二期的な二心室修復へのbridgeとして用いられる。単心室として扱うunbalanced AVSDに対しても、心不全のコントロールと肺血管抵抗上昇を回避するためPABが施行される。また、二心室か単心室かの判断が難しい症例においても、体重が増加するまでその評価を先延ばしするためにPABが施行される12)。

体循環血流量の増加

PABにより過剰な肺血流や抑えることで、血液を体循環に分配するにより、体循環血流量の増加も期待できる。

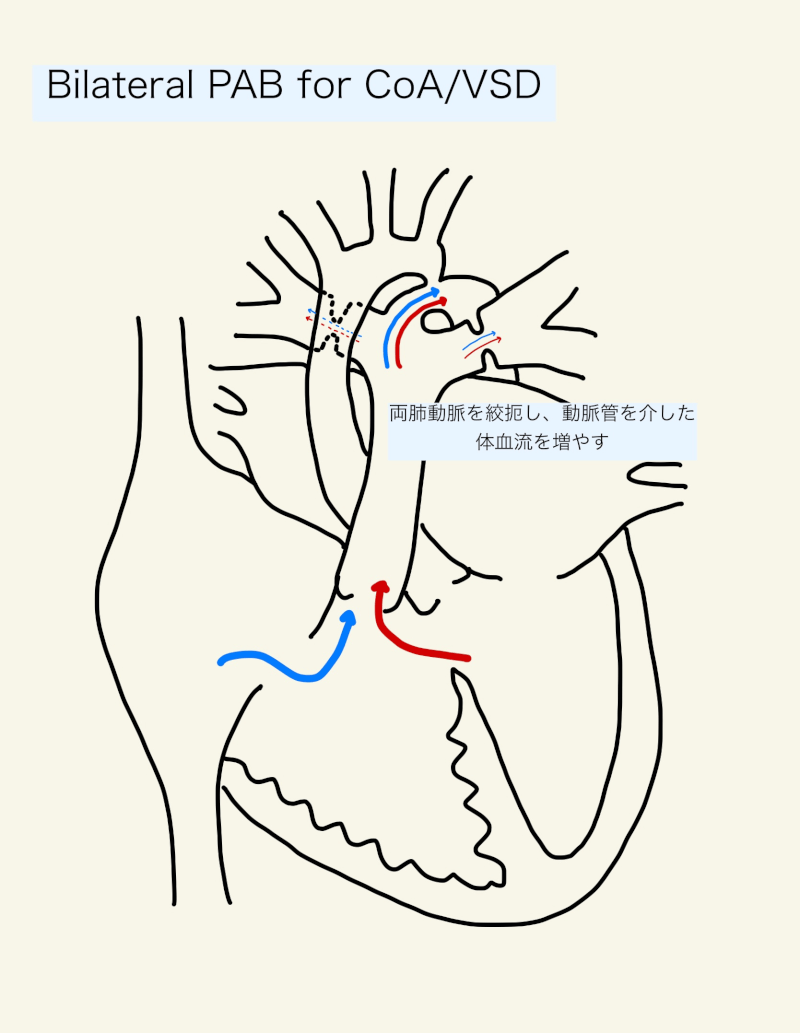

また、左心低形成症候群、大動脈縮窄/心室中隔欠損、大動脈離断症/心室中隔欠損といった、動脈管によって体循環が成り立っている場合にも、両側の肺動脈絞扼術(bilateral PA banding)を施行することにより体循環を保つことが可能となる。

左室トレーニング

(特に心室中隔欠損がない)完全大血管転位では、診断時期の遅れや何らかの理由により新生児期に大血管転換術が行われなかった場合、左室が退行し大血管転換術後の体循環を担うことができない。そのような左室機能低下がある症例では、大血管転換術を施行する前にPABによって左室に圧負荷をかける、いわゆる「左室のトレーニング」(LV training)が行われることがある。また、修正大血管転位(l-TGA)においても、肺循環を担っていた左室は機能が低下している。ダブルスイッチ手術の前段階として左室機能を上げておくため、ある程度の年齢であってもPABにより左室をトレーニング(mature LV retraining)を行う。

他にも、修正大血管転位に対するPABというアイディアに由来した拡張型心筋症に対するPABというのも存在する。

種類

肺動脈絞扼術は、大きく分けて2種類存在する。

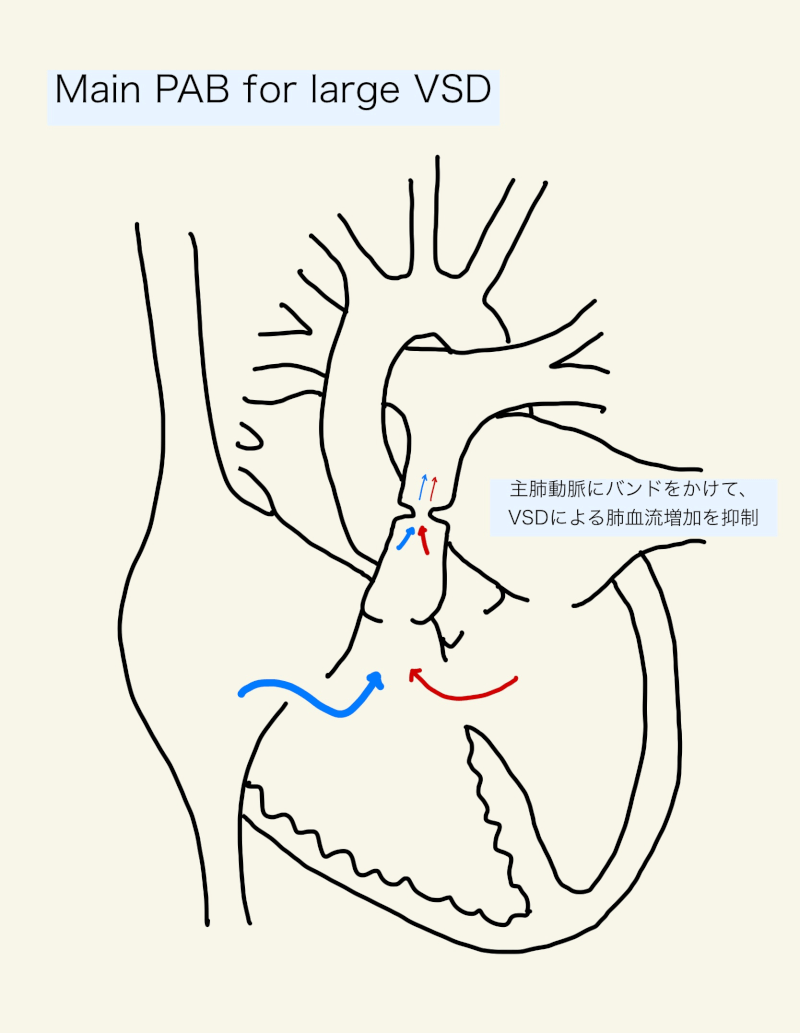

Main pulmonary artery banding

主肺動脈にバンドをかけ、締め具合を調節する。最も基本的なPAB。

Bilateral pulmonary artery banding

前述のように、左心低形成症候群、大動脈縮窄/心室中隔欠損、大動脈離断症/心室中隔欠損といった、動脈管によって体循環が成り立っている場合に施行される方法。両側の肺動脈にバンドをかけることで、肺血流を抑えつつ、主肺動脈→動脈管→全身への血液は担保される。

合併症と注意点

PABの合併症としては、横隔神経麻痺、冠動脈の損傷、出血などが挙げられる。右肺動脈は左肺動脈よりやや中枢かつ急角度で分岐するため、バンドのmigrationにより右肺動脈起始部の狭窄をきたすことがある。

大血管転位を伴うDILVや三尖弁閉鎖では、PABが心室や漏斗部肥大を引き起こし大動脈弁下狭窄を増悪させる可能性がある13)。また、体循環の流出路狭窄がある場合、PABによって両心室が圧負荷に晒される「double banding」状態となり、心不全が増悪することがある。

術前チェック項目

PABの対象となる疾患は、非常に多岐にわたる。それぞれ基礎心疾患に対し、必要事項をチェックを行う。

外科的手技

PABは通常、左側開胸や胸骨正中切開で行われ、人工心肺は用いない。バンドの初回周囲径を決定する方法は幾つかあるが、有名な方法の一つにTrusler6)やAlbusらの公式がある2)。

- 心内での血液両方向性混合病変のない単純な二心室病変 i.e. non-cynotic&non-mixing(ex. 単純な心室中隔欠損や房室中隔欠損):20 mm + 1 mm/kg

- 両方向性の血液混合のある疾患(ex. 三尖弁閉鎖や単心室):24 mm + 1 mm/kg

バンドの締め具合は、様々な方法で調節される。

- 酸素飽和度とPaO2を参考にする方法:単心室の場合は絞扼後にSpO2 75-85%、PaO2 40-45 mmHgを目標とする1)。単純な二心室ではSpO2 >85%まで許容する5)。

- 超音波検査での絞扼部位の最大流速を参考とする方法:Ex) 3 m/s(ベルヌーイの定理を用いると圧較差36 mmHg)がよく用いられる1)。

- 術野で直接圧を計測する方法:Ex) PABの遠位部の圧が体血圧の30%-50%とする1,5)。

- l-TGA左室トレーニングの場合で左室圧と体血圧を比べる方法:Ex) 左室圧を体血圧の50-75%程度にする3,4)。

- Bilateral PABの場合も、両側とも3 m/s程度の流速、40 mmHg程度の圧較差となる14)。

麻酔管理

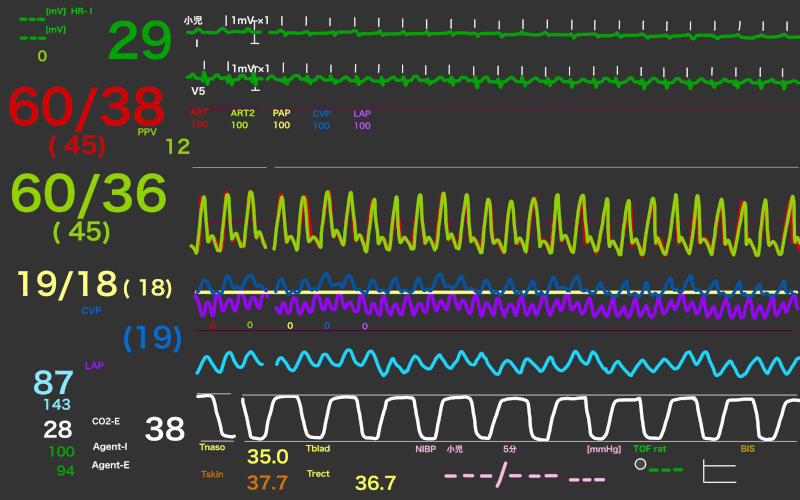

肺血流過剰に対してPABを施行する場合、バンド留置前は体血管抵抗を減らし、肺血管抵抗を増やす管理を行う。呼吸管理としては、酸素濃度を低く、やや低換気気味にする。

バンド留置後、心内血液混合のある疾患ではより多くの血流が大動脈へ流れ、体血圧は有意に増加する。通常、強心薬は(特にバンドを調節する術中は)用いない。バンド留置時のFiO2とPaCO2は退院後の状態に近づける必要がある。FiO2 0.30以下とし、PaCO2は利尿剤による代謝性アルカローシスとうっ血性心不全による軽度の呼吸不全のため40 mmHg台半ばとすることによって、適切な肺動脈の絞扼が可能となる1)。バンドを調節した数分後、動態が安定した後に血液ガス分析が行う。締めすぎであれば肺血流が過度に低下しチアノーゼと徐脈を引きおこす。緩すぎであればPABの意味がない。

術後、手術室やICU入室後数時間以内に抜管することも可能である1)が、一晩は鎮静し人工呼吸器管理とする施設もある。

References

- Anesthesia for Congenital Heart Disease, 3rd Edition. Dean B. Andropoulos et al.

- Albus RA et al. J Throat Cardiovascular Sure. 1984 Nov;88(5 Pt 1):645-53.

- Myers PO et al. Ann Thrice Sure. 2013 Aug;96(2):603-10.

- Ma K et al. J Thoracic Cardiovasc Sure. 2014 Oct;148(4):1566-71.

- Talwar et al. Ann Thrac Surg. 2008 (PMID 18222271).

- Trusler et al. Ann Thorax Surg. 1972 (PMID 5019859).

- MULLER WH Jr, et al. Ann Surg. 1952 Sep;136(3):495-509. PMID: 14953179.

- Inohara T, et al. J Thorac Cardiovasc Surg. 2019 Mar;157(3):1132-1141.e7. PMID: 33197994.

- Akagi S, et al. Eur Heart J Case Rep. 2018 Mar 22;2(2):yty033. PMID: 31020114.

- Kanai A, et al. J Cardiol Cases. 2021 Mar 9;24(3):131-135. PMID: 34466177.

- Alsoufi B, et al. J Thorac Cardiovasc Surg. 2015 Jan;149(1):213-20. PMID: 25190463.

- Devlin PJ, et al. J Thorac Cardiovasc Surg. 2020 Apr;159(4):1493-1503.e3. PMID: 31669019.

- Freedom RM, et al. Am J Cardiol. 1977 Jan;39(1):78-83. PMID: 556661.

- Kitahori K, et al. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010 Nov;140(5):1084-91. PMID: 20850143.

コメント

コメント一覧 (7件)

[…] 心内修復術のタイミングは、型や臨床経過によって異なる。生後比較的早期に心内修復術を行うこともあれば、肺動脈絞扼術を先に施行し肺高血圧への進展を予防し、体重増加を待って根治術を行うこともある。 […]

[…] Norwood手術を行う前に、両側肺動脈絞扼術を施行し、動脈管を介した体循環を保ち、体重増加を待つ場合もある。 […]

[…] (2kg以下などの)低体重児や症状を呈しているが右房切開アプローチが難しい患者では、患者が大きくなり経右房的に修復が可能となるまで、肺動脈周囲にバンドを掛けることでシャント量・肺血流量を減らし、体重が増加するのを待ってから根治術へ向かう。 […]

[…] 肺動脈絞扼術(Pulmonary Artery Banding: PAB) […]

[…] 肺動脈絞扼術の管理について […]

[…] 新生児期の根治術が推奨されるが、個々の患者に基づいて手術時期を決定し、生後2-3ヶ月で行う施設もある1)。肺動脈絞扼術のような姑息術は、根治術が受けられないようなごく例外を除いては現在殆ど行われていない1)。 […]

[…] 一期的修復術では、正中切開・体外循環下に心内修復術と大動脈形成術を同時に行う。低体重や複雑心奇形、手術侵襲に耐えられないなど、一期的な修復術が困難な場合、手術を二期的に行う。初回手術として大動脈縮窄修復術と肺動脈絞扼術を行い、第二期手術として心内修復術を行う。 […]